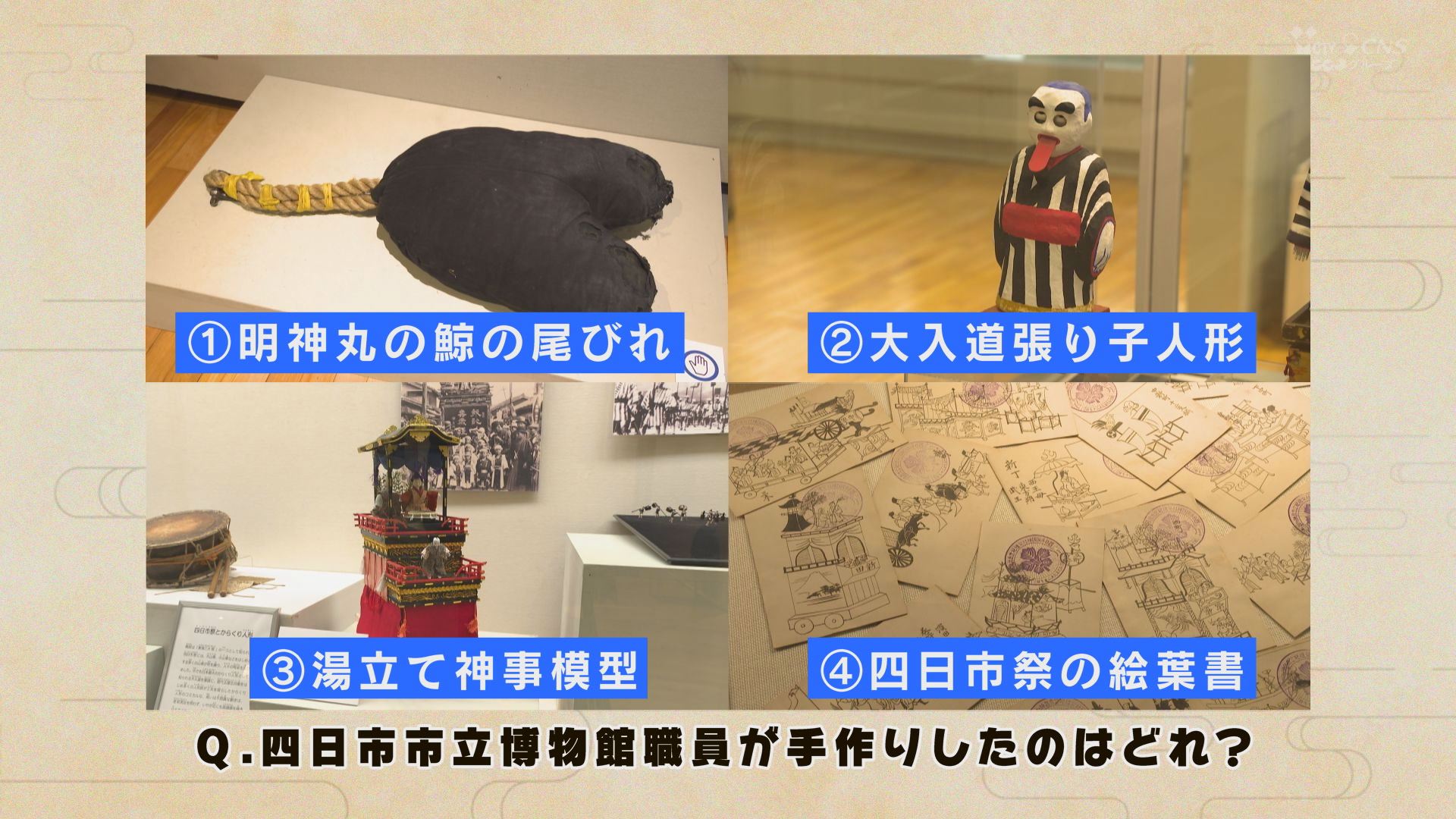

江戸時代後期に名古屋の人形師によって制作されたといわれる「大入道」。

1976年に三重県の有形民俗文化財に指定されました。

高さ1.8メートルの台座に乗る人形の背丈は4.5メートル、

首を伸ばすと全高9メートルにもなり日本一大きなからくり人形として知られています。

6月8日、大入道の保存会の会員が四日市市の中納屋町公民館に集まりました。

例年この時期から準備を始め、様々な部品の動作確認や修理を行っています。

今年は、数十年ぶりとなる重要な作業がありました。

状況を確認するため、細心の注意を払いながら部品を取り外していきます。

木の枠の外側には、麻ひもや接着剤、銅板、木ネジが使用されています。

補強が必要な部分には、指で接着剤を塗り、ビニール紐で固定して、1週間ほど乾かします。

修理の手順書がなくても手探りで知恵を出し合い、無事に作業を終えることが出来ました。

現在のまつりで使用されている大入道の首の部品は、1937年8月に新調されたものです。

これよりも前、明治時代に制作された部品も、万が一の代替用として大切に保管していて

同様に動作確認や修理を行いました。

100%の演技が出来るように入念な準備を積み重ねて本番に臨みます。