ケーブルNews「戦争の記憶 80年目の今」のコーナーで

四日市市川尻町の正久寺を取材しました。

正久寺の境内に置かれている

コンクリートの梵鐘は、戦争に大きく関わっていました。

新しい梵鐘になるまで

コンクリートの梵鐘がつるされていた鐘撞き堂は、

大屋根部分が約10トンあります。

この屋根を4本の柱で支え、鐘の重みで安定させているそうです。

そんなお話も聞きながらの取材では、

四日市市川尻町の歴史についても伺いました。

「川尻」には地区を流れる内部川の終わりという意味があり、

町名の由来になっているそうです。

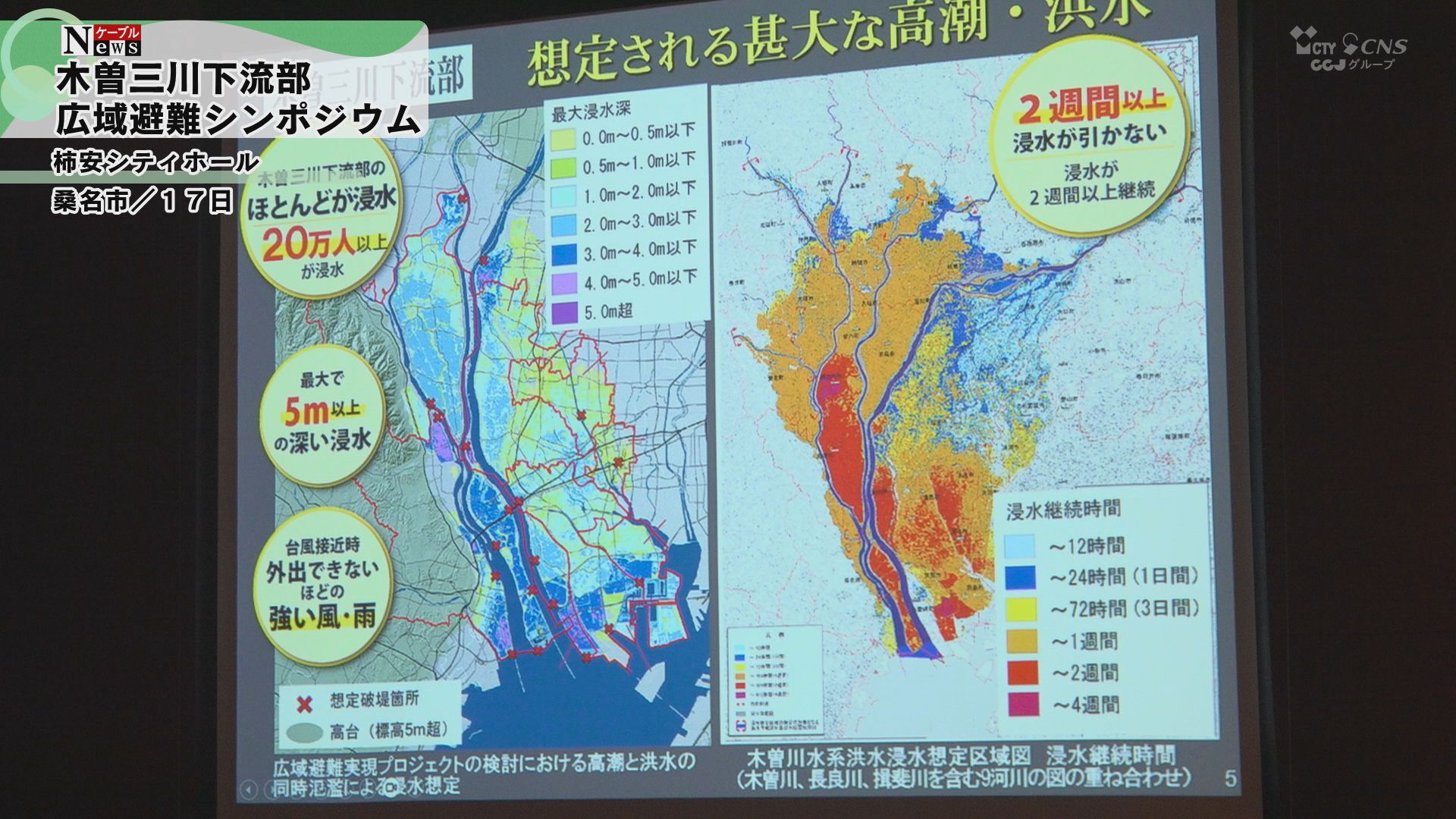

水害も多かったようで、

かつて正久寺の境内地は、今より300メートルほど北東にあったとのこと。

1659年の水害の後、高台を求め、

正久寺を含め全集落ごと移住したという歴史があるそうです。

住職の安田さんは、

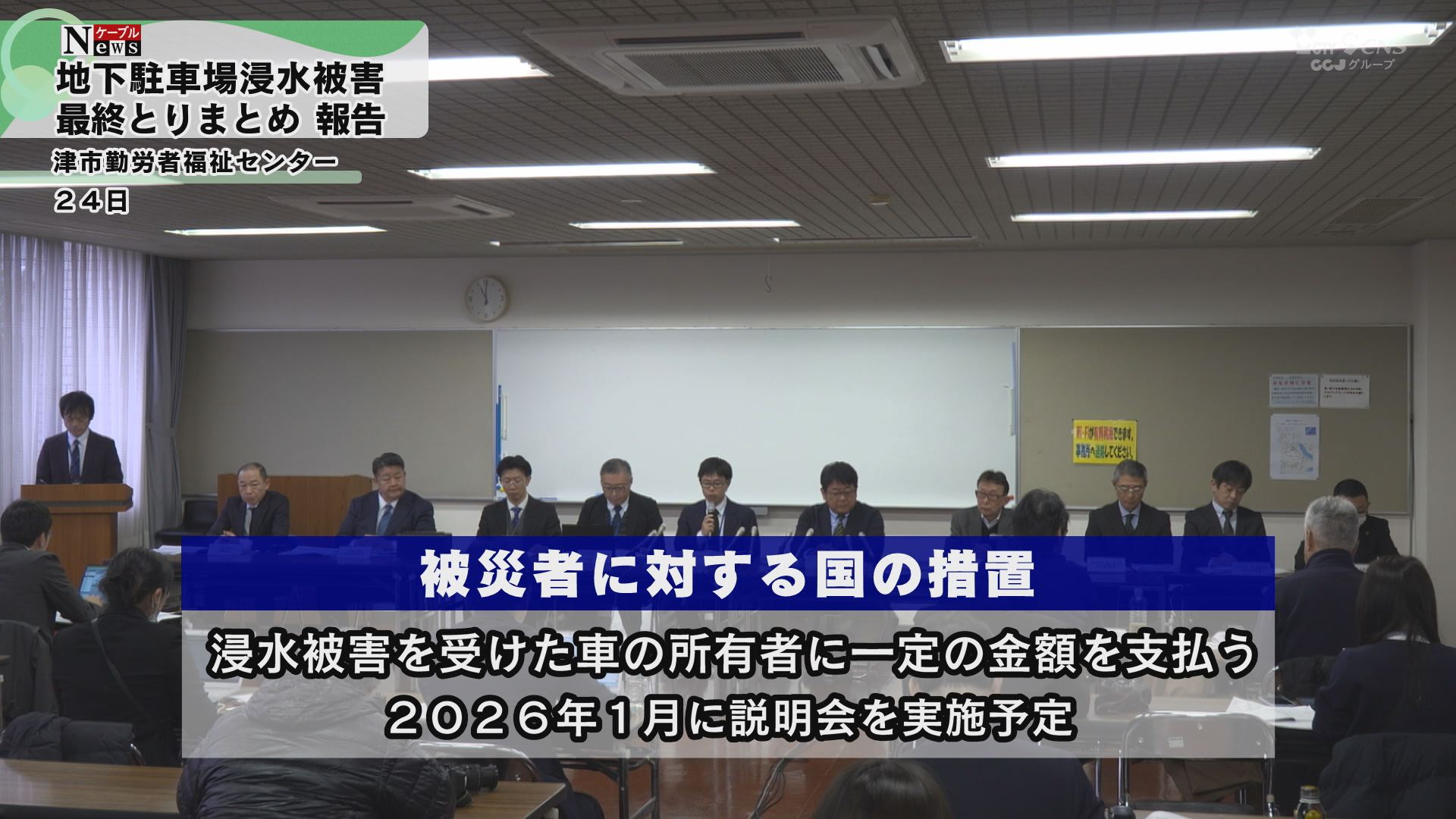

1974年(昭和49年7月のゲリラ豪雨を経験していて

対岸の内堀町が水にのみこまれた惨状を目にしているそうです。

6月4日(水)の放送では戦争の話を取り上げますが

地域の歴史を知る貴重な時間でした。